2012年6月17日日曜日

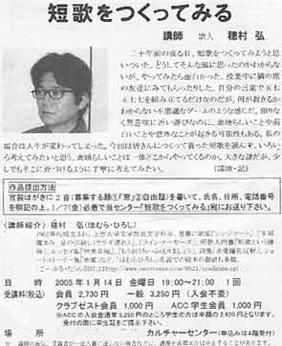

短歌を作ってみる

2005年1月19日記

★

一通のダイレクトメールをうけとった。

年賀状にまじってAカルチャーセンターから受講者募集のはがきがあった。

『短歌を作ってみる』というタイトルで、まだ開講日にはまがあった。

この講義は、受講者の提出した短歌を、

歌人の穂村弘さんにその場で批評してもらいながらすすめていくという形式であった。

提出締切日はすぎていた。

正月家をあけていたので年末にでもとどいたのだろう。

じつは、だからこそぼくは積極的かつ大胆に、そのセンターに電話してしまったのである。

電話に出た受付のかたにつたえた内容は以下。

1,“ざんねんながら”短歌作品なるものをつくったことがない。

2,“じつにざんねんであるが”短歌作品の提出期日はすぎてしまった。

3,“ほんとうに残念なのはいうまでもないが単に先生の話をうかがうだけでも参加したい。

受付の女性のこたえは以下。

1,今回の講座は初心者のかたもたくさんいる。

2,そして“ラッキーなことに”しめきりは明後日まで延長となっている。

3,そのうえ重ねてラッキーなことに、先生は講義の前々日まで、作品提出を待ってあげてもいい、

とおっしゃっている。

ぼくは『ではよろしくお願いします』と言って電話をきったのだった。

★

その後、講座に参加するまでの数十時間をぼくはkajinとしてすごしたのである。

生活態度としてはkajinとしてのものであったと言ってはばからない。

すっかり♪のことは消えていた。

コードを押さえたり、フィンガーピッキングのために使われていたぼくの指は、

その間、たんに指折りかぞえるためにだけ使われたのだった。

提出作品は2首、題は『窓』と自由題。

このところ、新しい録音を目指している僕は五線紙をもちあるいている。

もう、電話を切った瞬間から五本も線などいらなかった。

それどころか、書いた文字が見えにくくうっとうしい。

翌日には、A6サイズほどのkajinノートに替えていた。

もっともこれがふつうの横書きのものだった。

何のふつごうもなく、嬉々としてたんごを書きつけたのであった。

白状すれば、提出したファックスもワープロでの横書きだった。

そして、当日他の方々の作品にうずもれて、縦書きになおされているじぶんのものを発見して、

ほんとうに驚いた。

なによりも、自分のうかつさ、そして異世界にまぎれこんでしまったあかしとして。

いや、ここまでkajinノートなどとうかれていた自分の性格に感謝しておく。

もし、わるいタイミングで気がついたら、登校拒否していたかもしれないから。

ともかく言葉の断片を書きとっては、ともすれば音楽アタマになりそうな自分とのたたかいである。いいフレーズじゃん、いいメロつきそうってなあんばいなのがふだんである。

ご、ひち、ご、ひち、ひち、に これがなかなかならない。

付け焼き刃でなるわけがない。

そして、付け焼刃であることにすら気をくばれていないほんもののビギナーには、

どうしてこうも、ご、ひち、ご、ひち、ひち、にならないのか、ただ不思議であった。

ここでも、前もって報告すると、実は、ご、ひち、ご、ひち、ひち、にならないまま、

提出してしまったのはぼくです。今はただ、後悔しています。ごめんなさい。

★

受付は超高層ビルの4階にあり、そこで料金を支払ったのだが、

講義がおこなわれた教室はほとんど最上階に近いところにあった。

僕はあまり高いところが好きではないので、これにはまいったが、

お金をはらったのに、あきらめて帰ってしまうほどのきっぷは持ちあわせていない。

すっと気が遠くなる気分を味わいつつたどりついた。

こんなことをうだうだ書くのは、文章の焦点がぼける、

文意があいまいになると、今度の講義をうけて気にするようにはなった。

だけど、やっぱりつらいものはつらいのだった。

たくさんの受講者の間にはさまって、午後七時の“かいえんじかん”を待った。

てもとには、僕の提出したふたつのtankaもまじっているプリントが、数枚。

実は自分のものが印刷されているものは、最初に一回まちがって見てしまってからは、

ときどき薄目で見たりはするものの、読んだりなどできるわけがなかった。手もふるえていたし。

穂村弘さんの短歌をふくむ彼自身の作品朗読は、過去にいくどか拝聴している。

そして、書店で手に入る著作もほぼ目をとおしている。

これを、読んだ、といっていいかどうかはわからないけれど。

この日の彼のイントロダクションは、短歌にとって定型がどれほど大切か、というものだった。目をふせて、背中にたっぷり汗をかいていたのは、ぼくです。

こんなぼくと同じタチバの参加者が、まだ他にひとりふたりはいるだろうとさぐりたいが、

なんせ、目を上げるのがつらい。

当日の席は長テーブルを三つ四つつなげて一辺をつくり、それを四角にしてあるので、

どうしたって誰かと目があってしまうしくみになっていたのだ。しかけというのかワナというのか。

ぼくだって、ギターというものを知らずにギターを習いにくる人がいたらこまる。

ギターを楽器店で見たぐらいの人でもこまる。

ギターを持っているけれど、弾いたことはない人でもすこしこまる。

ギターをさわったことはあるけれど、弦が6本あると気がつかなかったていどだったら、

なんとかなるかもしれない。

そしてこのような、困った人のランクとして、自分の短歌の定型というものについての認識程度は、それほどわるくはないと思っていたふしがある。

と、こういう客観“てきふう”の書きかたしたりして・・・。ほんとうに、わるかったです。

これがぞくにいう、洗礼をうける、というやつなのですね。

本人は、うけたと思っています。あんなていどものは、せんれいでもなんでもない、と言われれば、そりゃそうですと、こたえる態勢もつくってあります。

と、わけあってこのあたりから、ですます型にきりかえます。

どんなわけかというと、おもいでだからです。

★

去年の秋、将棋のT八段に久しぶりにお目にかかりました。

酔ったいきおいとはいえ、そのプロの先生と酒場で将棋を一局さすことになったのです。

T八段からしてみたら、ぼくへのサービスのつもりだったのです。

ぼくのうろ覚えの四間飛車定跡の手順を見て、彼の序盤の一言、

「かなり古い定跡ですねえ」さもありなん、四半世紀は平手将棋をさしていません。

そんなぼくでも平手で将棋をさすということはつまり、アナタはその手でくるのですね、

わかりました。それでは、わたしはこのようにまいりましょう、

ってな立場をとっているわけです。

そう、つまり僕はプロの先生を相手に、アナタの作品はどうのこうのと、

ためぐちで批評をくわえるようなことをしていたというわけです。

勝負にはなりませんから、こんな場合プロは勝負が一手ちがいになるように、つまりおしかったね、というふんいき作りをするのですが、それすら不可能なとんでもないものになったのでした。

その日以来、T八段からはおとさたなしです。当然かもしれません。

★

なぜこのようなおもいでをここに書いたかというと、

穂村弘さんの、その日の短歌というものの説明の中に将棋が出て来たからだ。

囲碁、将棋などのような定跡形をおぼえるように、定型を身につけなさい、というものだった。

「わかります?」

を連発しつつ、彼はぼくの非礼をとがめたのだった。

もちろん、ぼくの意識過剰だというのがほんとうのところなのだろうが、

講義の間中、自分としてはずっととがめられていた。

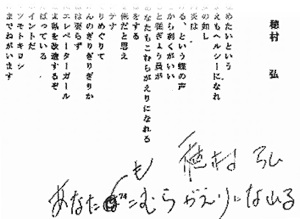

最後に、当日提出したぼくの短歌以前のものを、ここに書きとめておきたい。

できたら目にふれさせたくないはずなのに、現在の心理状態を自分でも読みきれないまま。

ただ、当日の穂村さんの数十におよぶ各作品にたいする講評は、

ていねいで、こころやさしいものだったのだ。

“しんりじょうたい”とはたぶん、それなのだ、ワカッテイマス。

「窓」 窓から手をだして雨滴をはらいつつぼくらの車はすすんだのです

「自由題」 かぞえるみたいに水をのむのはやめてねと言われましたわかれぎわに

提出したものと最後までセキヲアラソッタものがある。

自由題の場合、ほんとーに自由すぎて、すっかり自分の今がでてしまうきけんがあることを知った。この場合、僕はこんなにも社会性がないのだろうかということでもある。

提出したものは、ともかく“あなた、きみ、おまえ”まではぼんやり見えるけれど、

未提出だったものは、ほとんど“おれ、ぼく、わたし”しかいない。

「自由題」“第二席” 酒ぼけはしあわせせものねといわれても信じないけどよくわからない

これを読んでいただく勇気がどうしてもわいてこなかった。

短歌の世界から、かんぜんに門戸をとざされるきがしたのだった。なぜだろう、よくわからない。

その日、穂村さんからいただいたサイン。紙をにらんでずいぶん考えられていた。しかも、ぐじゅぐじゅ訂正している、、。おおもの。